Page 64 - 宁波水文化17期

P. 64

城市坐标·乡情古桥(8)

Ning Bo Water Culture

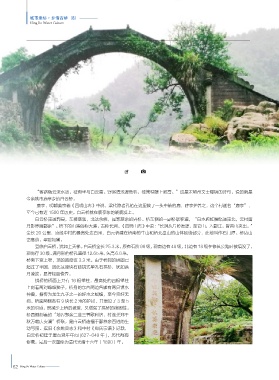

“客路随云流水远,征舆坐与白云高。野溪清浅渡危桥,径策枯藤上紫霄。”这是宋明州文士楼钥的诗句,说的就是

今余姚市鹿亭乡的白云桥。

鹿亭,明朝黄宗羲《四明山志》中说,梁代隐者孔佑在这里救了一头中箭的鹿,建亭护养之,这个村遂名“鹿亭”,

至今已有近 1500 年历史。白云桥就在鹿亭东的晓鹿溪上。

白云桥南通鄞县,东接慈溪,北达余姚,是鄞慈余的界桥。桥东侧的一副桥联称道,“白水跨虹腰路通南北,云村留

月影界画鄞余”。桥下的山溪俗称大溪,古称长涧。《四明山志》中说 :“长涧从斤岭发源,至它山,入鄞江,皆两山夹出。”

全长 20 公里,流经中村的最宽处达百米,白云桥建在桥南的牛山和桥北盘山的山体延续部分,此地叫作石门谭。桥边山

峦高耸,翠碧如黛。

登临白云桥,犹如上天梯。白云桥全长 25.3 米,原有石阶 96 级,现南边有 48 级,北边有 18 级在修筑公路时被填没了,

现尚存 30 级。满月形的桥孔直径 12.65 米,矢高 6.6 米,

桥面下宽上窄,顶的宽度仅 3.3 米。由于桥洞的拱固已

超过了半圆,因此这座块石陡拱式单孔石拱桥,犹如满

月凌波,显得轻盈俊秀。

拱桥的桥面上共有 16 根望柱,最高处的四根望柱

上刻着两对雌雄狮子,桥身的东西两边各雕有两只镇水

神兽,据传为龙生九子之一的好水之蚣蝮,至今完好无

损。桥面两侧各有 9 块长 2 米的护拦,并增设了 3 至 5

米的引道,既减少上桥的坡度,又增强了拱桥的稳固性。

桥西侧刻着的“地界鄞余二韭三菁歌利济,村连龚郑千

秋万载庆安澜”桥联,是白云桥造福于鄞慈余百姓的生

动写照。据旧《余姚县志》和中村《郑氏宗谱》记载,

白云桥初建于唐贞观年年间 (627-649 年 ),历代都有

修葺,最后一次重修为清代光绪十六年(1890)年。

62 Ning Bo Water Culture

Ning Bo Water Culture

“客路随云流水远,征舆坐与白云高。野溪清浅渡危桥,径策枯藤上紫霄。”这是宋明州文士楼钥的诗句,说的就是

今余姚市鹿亭乡的白云桥。

鹿亭,明朝黄宗羲《四明山志》中说,梁代隐者孔佑在这里救了一头中箭的鹿,建亭护养之,这个村遂名“鹿亭”,

至今已有近 1500 年历史。白云桥就在鹿亭东的晓鹿溪上。

白云桥南通鄞县,东接慈溪,北达余姚,是鄞慈余的界桥。桥东侧的一副桥联称道,“白水跨虹腰路通南北,云村留

月影界画鄞余”。桥下的山溪俗称大溪,古称长涧。《四明山志》中说 :“长涧从斤岭发源,至它山,入鄞江,皆两山夹出。”

全长 20 公里,流经中村的最宽处达百米,白云桥建在桥南的牛山和桥北盘山的山体延续部分,此地叫作石门谭。桥边山

峦高耸,翠碧如黛。

登临白云桥,犹如上天梯。白云桥全长 25.3 米,原有石阶 96 级,现南边有 48 级,北边有 18 级在修筑公路时被填没了,

现尚存 30 级。满月形的桥孔直径 12.65 米,矢高 6.6 米,

桥面下宽上窄,顶的宽度仅 3.3 米。由于桥洞的拱固已

超过了半圆,因此这座块石陡拱式单孔石拱桥,犹如满

月凌波,显得轻盈俊秀。

拱桥的桥面上共有 16 根望柱,最高处的四根望柱

上刻着两对雌雄狮子,桥身的东西两边各雕有两只镇水

神兽,据传为龙生九子之一的好水之蚣蝮,至今完好无

损。桥面两侧各有 9 块长 2 米的护拦,并增设了 3 至 5

米的引道,既减少上桥的坡度,又增强了拱桥的稳固性。

桥西侧刻着的“地界鄞余二韭三菁歌利济,村连龚郑千

秋万载庆安澜”桥联,是白云桥造福于鄞慈余百姓的生

动写照。据旧《余姚县志》和中村《郑氏宗谱》记载,

白云桥初建于唐贞观年年间 (627-649 年 ),历代都有

修葺,最后一次重修为清代光绪十六年(1890)年。

62 Ning Bo Water Culture